探究中医补肾壮阳药的讲究根源

在中医理论体系中,肾占据着至关重要的地位。肾被视为人体的“先天之本”,藏有先天之精,主生长、发育与生殖。肾精充足,人体的生长发育就会正常,生殖功能也会良好;反之,肾精亏虚则会引发一系列的健康问题。中医认为,肾中所藏之精可分为肾阴和肾阳,二者相互依存、相互制约,维持着人体的阴阳平衡。肾阳具有温煦、推动、兴奋等作用,就如同自然界的太阳,为人体的生命活动提供动力。当肾阳不足时,人体就会出现畏寒怕冷、腰膝酸软、性功能减退等症状。

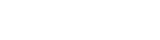

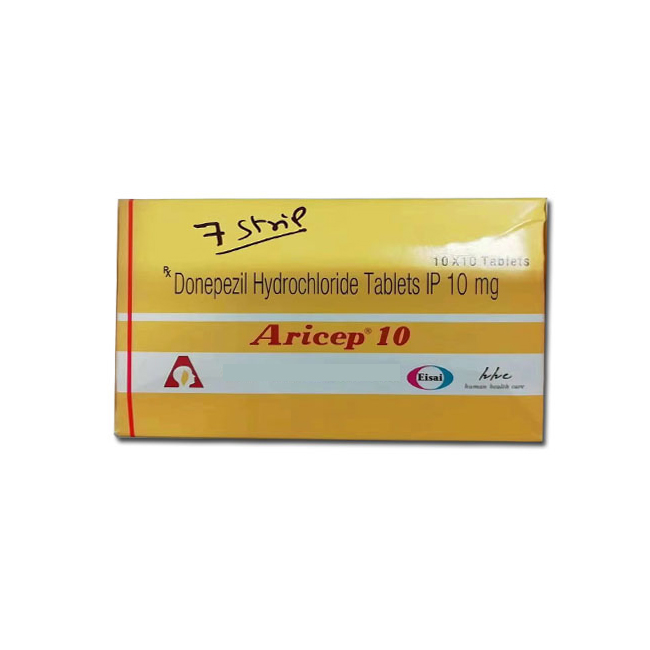

而补肾壮阳药的作用,就是通过药物的偏性来纠正人体肾阳的不足,恢复肾的正常功能。这些药物大多具有温热之性,能够补充肾阳,增强人体的阳气。例如,鹿茸、淫羊藿等中药材,它们具有补肾阳、益精血、强筋骨的功效。在临床上,对于肾阳亏虚导致的阳痿、早泄、不孕不育等病症,使用补肾壮阳药往往能取得较好的治疗效果。此外,随着现代生活节奏的加快,人们的工作压力增大,不良的生活习惯如熬夜、过度劳累、饮食不规律等,容易损伤肾阳,导致肾阳不足的情况日益增多。因此,中医讲究使用补肾壮阳药来调理身体,以预防和治疗因肾阳亏虚引起的各种疾病。

补肾壮阳药的历史传承

补肾壮阳药在中医历史上有着悠久的应用历史。早在《黄帝内经》中,就有关于肾的生理功能和病理变化的记载,为后世补肾理论的发展奠定了基础。在汉代的《伤寒杂病论》中,张仲景创立了许多经典的补肾方剂,如肾气丸等。肾气丸由干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂枝、附子组成,具有温补肾阳的作用,被后世医家广泛应用于治疗肾阳不足证。此后,历代医家不断丰富和发展补肾壮阳的理论和方法,创制了众多有效的补肾壮阳方剂和药物。

在唐代,孙思邈的《千金方》中记载了大量的补肾壮阳药方。这些药方不仅注重药物的配伍和功效,还强调了饮食、养生等方面的综合调理。到了明清时期,补肾壮阳药的应用更加广泛和成熟。医家们对补肾壮阳药的药性、功效和应用有了更深入的研究和认识。例如,张景岳提出了“阳非有余,真阴不足”的观点,强调了补肾阳的重要性,并创制了右归丸等著名的补肾方剂。右归丸以附子、肉桂、鹿角胶等药物为主要成分,温补肾阳的力量更强。这些历史传承下来的补肾壮阳药和方剂,经过了千百年的临床实践检验,证明了它们在治疗肾阳亏虚病症方面的有效性和可靠性。

现代医学对补肾壮阳药的研究

现代医学对补肾壮阳药也进行了大量的研究。从药理学角度来看,补肾壮阳药中的有效成分具有多种药理作用。例如,淫羊藿中的淫羊藿苷具有调节内分泌、改善生殖功能、增强免疫力等作用。它可以促进性腺激素的分泌,提高精子的数量和活力,对男性不育症有一定的治疗作用。此外,一些补肾壮阳药还具有抗氧化、抗衰老的作用。如肉苁蓉中的苯乙醇苷类成分,能够清除自由基,减少氧化应激对细胞的损伤,延缓细胞衰老的过程。

在临床研究方面,许多研究表明补肾壮阳药在治疗一些现代疾病方面具有独特的优势。对于慢性疲劳综合征,补肾壮阳药可以通过调节人体的神经内分泌系统,改善患者的疲劳症状,提高生活质量。在治疗男性勃起功能障碍方面,补肾壮阳药与现代的西地那非等药物相比,虽然起效可能相对较慢,但它注重整体调理,能够从根本上改善患者的体质,提高性功能。而且,补肾壮阳药的副作用相对较小,安全性较高。同时,现代医学还在不断探索补肾壮阳药的作用机制和应用范围,为其在现代医学中的应用提供了更多的科学依据。

补肾壮阳药的合理应用

虽然补肾壮阳药具有重要的作用,但在使用时必须遵循一定的原则。首先,要进行准确的辨证论治。中医强调“辨证施治”,只有准确判断患者的病情和体质,确定是肾阳亏虚证,才能使用补肾壮阳药。如果不进行辨证,盲目使用补肾壮阳药,可能会导致药不对证,不仅无法取得治疗效果,还可能会加重病情。例如,对于肾阴亏虚的患者,如果使用了温热的补肾壮阳药,会进一步损伤肾阴,使病情恶化。

其次,要注意药物的剂量和疗程。补肾壮阳药大多具有温热之性,过量使用容易导致上火、口干、鼻出血等不良反应。因此,在使用时要严格按照医生的嘱咐,控制药物的剂量和使用时间。同时,在服用补肾壮阳药期间,要注意饮食和生活习惯的调整。避免食用辛辣、油腻、生冷等刺激性食物,保持充足的睡眠,适当进行体育锻炼,以增强药物的疗效。此外,对于一些患有高血压、糖尿病、心脏病等慢性疾病的患者,在使用补肾壮阳药时要格外谨慎,必须在医生的指导下进行,以免药物与其他疾病相互影响,产生不良后果。